المقالات

قسم الأدب و اللغة

هل يأكل ناشرو اليوم ويشربون في جماجم المؤلفين

أجل كان الناشر القديم مُشارِكاً مع المؤلف في فكرة الكتاب، وإخراجه على أفضل صورة وشكل.

لا؛ بل كان الناشر الحاذق؛ يُصوِّب للمؤلف ويُضيف للكتاب ما ليس فيه من أجل الارتقاء به وإظهاره على أكمل وجه فكراً وشكلاً. وكان الكتابُ في النهاية بين يديَ قارئه؛ لأنه أتى نتيجة تزاوجٍ طبيعي وتلاقحٍ فكري بين الناشر الأمين على الثقافة والمؤلف الأمين على العلم والأدب والفن.

التلميع الثقافي

أمَّا اليوم؛ فالصورة معكوسة. فالناشر في الأعم الأغلب تاجرٌ اقتحم ميدان الكلمة والفكر وهو خلوٌ من الثقافة عارٍ من المعرفة. فناشر اليوم؛ إلاَّ من رحم ربِّي؛ تاجرٌ من المرتزقة الذين سطَوا على ميدان النشر طلباً للصيت والشهرة ولتحقيق الذيوع الأدبي والمعنوي بعد أن صار معجوناً بالدولارات مُكتنِزاً بالجاه والصولجان؛ فلا ينقصه إلاَّ التلميع الثقافي والبريق الأدبي والمجد الفكري؛ فكان طريقه المرسوم له هو اقتحام عالَم النشر والتحكُّم في المؤلفين واختيار ما يشاء حسب مزاجه وتعليمه الناقص. ورفض ما يريد طبقاً لثقافته الشعبية واختياراته اللاعقلانية واللامنطقية. لا؛ بل الأعجب الأغرب الأفدح؛ هو تلميع الفاقدين للشرعية الكتابية عديمي الموهبة مُتسوِّلي الشهرة ولو على أكتاف الشائعات وبشتى السبل. ولا يمنعنَّ ذلك من وجود ناشرين كبار من أصحاب المهارة والثقافة العريضة، ولكنهم قلة بالنسبة إلى الآخرين.

ومن هنا؛ رأينا كلَّ مَن هبَّ ودبَّ صار ناشراً بقدرة قادر بلا معايير علمية ولا مواصفات ثقافية.

ولَكَم ارتدَّت العلاقة الإيجابية بين الناشر والمؤلف حاسرةً وهي ذليلةٌ كاسفةُ البال؛ فالمؤلف يُعطِي عُصارةَ فكره وعمره وخبرته إلى الناشر الذي يفيد منها طولاً وعَرضاً؛ لكنه لا يُعطي المؤلف منها إلاَّ كِسْرَةً يقتاتُ منها مُتسوِّلاً حقَّه الذي ماطَله فيه الناشرُ على طول الخط.. على قارعة طريق النشر العربي. فالأكثرية من ناشري اليوم يأكلون ويشربون في أدمغة المؤلفين ثُمَّ يُهرِقونها على المؤلفين مرارةً وألماً وحزناً مُمِضّاً.

النَّشر التِّجاري

وعن هذه العلاقة المُتقطِّعة المُرْجِفة بين هذين الطرفين الآن؛ يقول العلاَّمة الدكتور الطاهر أحمد مكي (92 عاماً) الناقد الأدبي البارز بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وعضو مجمع الخالدين اللغوي “كان الناشر في الماضي كُتبِيَّاً مثقفاً لديه حسّاسية مُرهفة وعلاقة خاصة بالكتاب؛ فهو يعرف الجيِّدَ منه من أول وهلةٍ؛ فيُراهِن عليه ويُحارِب من أجل نشره وتقديمه للقارئ المُتلَهِّف للمعرفة. كان هذا الناشر صانعاً للنهضة مع المؤلف؛ فكلاهما يحتاج إلى الآخر ولا تقوم ثقافةٌ من دون التعاون بينهما. أمّا اليوم؛ فالنشر تجاريٌّ وحسب رغبة الناشر غير المؤهَّل ولا العارف بنوعية المؤلفات ولا قيمتها. ولهذا؛ رأينا مآسي النشر ودخول مَن لا يُحْسِنُ هذه المهنة الشريفة؛ فكانت الطّامةُ الكبرى. إذْ سيطر هؤلاء الأغرار على مقاليد النشر المصري والعربي؛ باستثناء نماذجَ قليلة من المهرة؛ فقرأنا عن مؤلفين بلا ثقافة وعن ناشرين بلا معرفة وعن عناوين ليست لأصحابها وعن جوائز مخصوصة لأناسٍ بعينهم، وعن حِرمان الموهوبين من النشر، وعن كساد سوق النشر، وعن موت الكتاب الورقي العربي”.

ويا للأسف؛ ففي بلادنا العربية؛ خيرِ البلاد؛ تلك التي نزل فيها قوله تعالى، وهو أول ما نزل من القرآن الكريم، في سورة العلق: (اقرأ باسم ربِّكَ الذي خلق) صِرنا آخر الشعوب القارئة. لا؛ بل بِتنا الشعب الوحيد المُعادي للقراءة. لماذا؟ لأن كثرة المعروض المفروض علينا فرضاً؛ مِن قِبَل أنصاف الناشرين وأرباع المسؤولين عن النشر العربي؛ هو غُثاءٌ كغثاء السيل. لا؛ بل هو جهلٌ في جهل. ولا أكون مغالياً، ولا مُجانِباً للحقيقة المُرَّة عندما أصفه بأنه غسيلُ دماغٍ وغزوٌ فكريٌّ من بني جِلدتنا ممَّن نزلوا على عالَم الكتاب والكلمة ببراشوت البِضاعة ولغة الصفقات وسياسة الكسب الفاحش والربح الباهظ والعمولة السريعة والتجارة الرابحة؛ ولو كانت الخسارة هي َفقْد الكتاب الجيّد.

ولا تفرق دور النشر الحكومية عن الخاصة في هَمِّ النشر العربي. فالكل في الهَمِّ سواء. والبلاء عمَّ الفضاء والبيداء والأرجاء.

استأجر ورشةً؛ لتصنيع مؤلفاته التي كثرت كثرةً فاحشة في الكم على حساب الكيف والجودة. فلما سألتُ في أحد الأيام عنه؛ أجابني مُعِيدٌ يعمل تحت يديه؛ والحسرة تقتله: لو نظرتَ إلى كل كتابٍ من كُتُبه؛ فسيروعك اختلاف الأسلوب، والمنهج، والمعالجة

مآسي الناشرين والثقافة

حكى لي أحدُ النقاد الغيورين على دنيا الكتاب العربي وعالَم النشر الحقيقي؛ فقال لي والأسى يعتصره وينهشه: أغلبُ الروايات العربية والقصص القصيرة التي تظهر فجأةً لأسماء مغمورةٍ ثُمَّ تصبح بلا سببٍ أدبي صاحبةَ أعلى فرقعة وشهرة؛ وراءها ناشرٌ تاجر وورشة مِن ترزِيَّة الكتابة لتفصيل هذا العمل المُهْرَق حِبرُه بين بائعي بِضاعتهم لمَن يدفع. وفي النهاية؛ فلا يذهب العملُ إلاَّ لمَن يريده صاحبُ الورشة والصفقة. فتضيع الكتابة، وتضل الحقيقة، وتنمحق الموهبة، ويتوه القارئ بين ناشرٍ تاجر وأديب مُراوِغ.

كما حكى لي أيضاً أديبٌ محترم فقال عن ظاهرة النشر السريع والجوائز المشبوهة والأسماء الأخطبوطية: ذات يوم اتصل بي صديق صحفي فأخبرني بأنه وقع على عمل قصصي جديد لأديبة مصرية واعدة، وتريد عرضه على أحد النقاد المتخصصين في هذا الفن الجميل؛ فاقترح الصحفي اسمه عليها فرحَّبت بشدة. ولَمّا التقي هذا الأديب بهذه القاصة الشابة؛ فاطَّلع على العمل؛ هالَه مدى الإحكام والصقل والفن فيه. لكنه فُوجِئ بها لا تعرف أدبيات القص، ولا أبجديات السرد، ولا لغة الحوار، ولا أسماء كِبار فنّ القصة العربية. بل الأدهى في الحكاية أنَّ عينه وقعت فجأةً وعلى حينِ غفلةٍ منها على مسودة عمل جديدٍ لها، كانت تُعدِّل فيه فكانت الفكرة فيه تافهة واللغة شائهة والأسلوب أعوج والفن في انحدار والقص لا يمت للقصص القصيرة بأية صلة دم أو حياء. فعرف وقتها؛ أن عملها المحبوك الذي رآه سلفاً كتبه لها غيرها؛ من أصحاب الورش الأدبية؛ بأسعار خيالية.

ليس هذا فحسب؛ بل هناك ناقد أدبي معروف بدأ حياته قوياً في ميدانه؛ إلاَّ أنَّ زحمة الحياة وكثرة المشاغل والوظائف العديدة التي جاءته فجأة في الجامعات والمنتديات والمؤسسات والوزارات والترقيات والسفريات والاستكتابات في الصحف والدوريات؛ جعلته غير قادرٍ على إحداث التلاؤم بينها، أو إيجاد الوقت بين هذه الأشياء التي تدر عليه شهرياً الآلاف المُؤَلَّفة من الدولارات. فما كان منه إلاَّ أن استأجر ورشةً؛ لتصنيع مؤلفاته التي كثرت كثرةً فاحشة في الكم على حساب الكيف والجودة. فلما سألتُ في أحد الأيام عنه؛ أجابني مُعِيدٌ يعمل تحت يديه؛ والحسرة تقتله: لو نظرتَ إلى كل كتابٍ من كُتُبه؛ فسيروعك اختلاف الأسلوب، والمنهج، والمعالجة؛ بل المستوى؛ الذي أصبح في النازل طبعاً. ومن أسفٍ؛ فمؤلفاته تجد من ناشرين الصفقة الإقبال لطبعها؛ لوجود مآرب أخرى بين الطرفين.

مهنة النشر تحتضر

“لقد انتهت مهنة النشر في بلادنا” هكذا نَعَى الأديب العلاَّمة وديع فلسطين (93 عاماً) عالَم النشر والكتاب؛ الذي شهده في عصره الذهبي؛ حيث كان الناشرون من عِلية المثقفين ومن خِيرة الأدباء والعلماء. فلجنة التأليف والنشر للجامعيين بمصر كان يقوم عليها أفضل الأدباء: عبد الحميد جودة السحار، وعلي أحمد باكثير، ونجيب محفوظ، وعادل كامل، وغيرهم من الأعلام، وقد نشرت أمهات كُتُب الأدب للشباب الموهوبين من روايات وقصص ومسرحيات؛ كما نبَّهت العرب إلى أهمية هذه الألوان الأدبية الغربية وضرورة نقل عيونها من هذه الآداب إلى العربية. ويكفي أن نعلم؛ أن دار المعارف المصرية كانت تطبع دواوين الشعراء ومؤلفات الأدباء والعلماء وكأنها وزارة ثقافة؛ فتنشر التراث والمعاصرة في آنٍ معاً؛ فتحوز إعجاب الناس من المحيط إلى الخليج. فخلال الحكم الملكي في مصر، وقبل قيام ثورة 23 يوليو عام 1952م؛ كانت دار المعارف تنشر كُتُباً بمليون جنيه في العام، ولنا أن نتخيل هذا الرقم في ذلك العصر؛ والدليل على ذلك؛ أنني رأيتُ بعيني ميزانية النشر في هذه الدار العريقة وهالني هذا الرقم وكمية المطبوع الناجح وإقبال القُرّاء النَّهِمين إلى المعرفة. أمّا اليوم؛ فهذه الدار لا تعرف تلك الدار القديمة إلاَّ اسماً فقط فشتان بين الاثنين في المستوى.

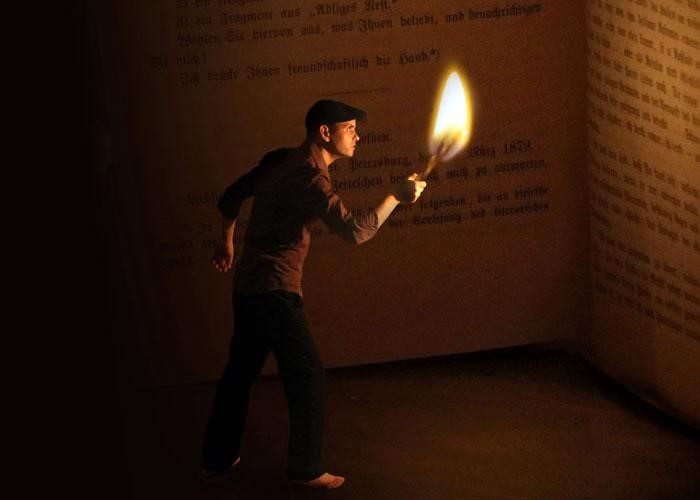

لوحة: حسام علوم

الأصولية تغزو عالم النشر

وفي مصر؛ يلحظ المهتم بشأن الكتاب الورقي؛ كيف أن دور النشر غير معروفة الوِجهة والطريقة.. صارت كالسرطان السارح في جسد الثقافة المصرية نهشاً وقتلاً؛ لا سيما بعد أحداث ثورة (25 يناير 2011 م) فلقد ظهرت أسماء دور نشر في أقاليم مصر ومحافظاتها المختلفة؛ وكأنها عمليةٌ مُدبَّرٌة بليلٍ للسيطرة على سوق الكتاب المصري لصالح فصيل راديكالي عنصري يحارب الثقافة والانفتاح؛ ففي مدينة المنصورة بدلتا مصر وحدها؛ ظهرت من الدور الإخوانية والسلفية ما يفوق عدد الدور الموجودة فعلاً؛ لدرجة أن أحد الناشرين المثقفين (من قدماء المهنة) قال لي بحرقةٍ بالغةٍ: لقد أصبح عدد الدور الإخوانية الجديدة يفوق عدد دور النشر القديمة. ولَمّا اطَّلعتُ معه على دليل الناشرين المصريين وجدتُ صدقَ كلامه؛ فعدد دور النشر الإخوانية في المنصورة والمحلة الكبرى والإسكندرية والزقازيق وطنطا والإسماعيلية بلغ أكثر من ثلاثة أرباع سوق النشر في البلد. والمفارقة؛ أن وزارة الثقافة، ووزيرها الهمام الجديد الصحفي حلمي النمنم يرى ذلك، ويعرف هذه الكارثة، ويكتفي بالصمت والمشاهدة.

أمّا عن النشر في المجلس الأعلى للثقافة بمصر؛ ففي لجنة الكتاب الأول؛ المخصَّصة للأجيال الجديدة؛ فلم تُفْرِز اللجنة شيئاً ولم تكتشف أيّ موهبة؛ لأن النشر فيها يخضع لمعايير أخرى غير الكفاءة، والإتقان.

أمّا عن لجنة مِنَح التفرُّغ؛ بالمجلس نفسه؛ والتي تُخصِّص للأدباء والباحثين الجادِّين مِنَحاً بحثيةً مدفوعة الأجر وبأسعار عالية جداً شهرياً ولعدة سنوات في الشِّعر والمسرح والرواية والقصة والنقد ثُمَّ نشرها في النهاية وبيعها للجمهور؛ فطوال عقودٍ وعقود كانت المِنَح لبعض الناس فقط؛ من المحسوبين على تيارٍ معيَّنٍ؛ ونسيان المعايير الأدبية والعلمية في النشر وفي المنح. فكانت الخسارة رهيبة مادياً ومعنوياً، والثقافة منعدمة.

أجل؛ رحم الله زماناً في مصر؛ كان ينشر للعقاد وطه حسين والرافعي ومي زيادة وإسماعيل أدهم وفريد وجدي وشبلي شميِّل ويعقوب صروف ومصطفي عبدالرازق والمراغي وسلامة موسى ولويس عوض ودرية شفيق وبنت الشاطئ، وسهير القلماوي وروز أنطون حدّاد وأليس داغر وماري عجمي ولورا الأسيوطي، وغيرهم.. على تباين أفكارهم واختلاف معتقداتهم وتغاير مناهجهم.

ولا رحم الله زماننا هذا الآن؛ الذي لا تنشر فيه مكتبة الأسرة بالهيئة المصرية العامة للكتاب إلاَّ لخمسين اسماً فقط؛ هم بحسب نظرها الكليل؛ يتحكَّمون في التسعين مليوناً، ويمنعونهم من إبداء حتى حق الاعتراض كـ: رفعت السعيد وجابر عصفور وفريدة النقاش وسليمان فيّاض وصلاح فضل وحلمي سالم وأحمد عبد المعطي حجازي وسهير المصادقة وفوزي فهمي ومحمد سلماوي وحلمي النمنم وصابر عرب وحافظ دياب ويحيى الجمل وصلاح عيسى وجمال الغيطاني ومحمد البساطي وسعدالدين الهلالي وعبدالقادر شهيب ومفيد فوزي وعلي الدين هلال، وغيرهم من الأسماء المطروقة المكرورة في كل عام؛ حتى وإن كان فيهم أناسٌ من الموتى، ومن الموهوبين وغير الموهوبين.

ولا مانع من النشر لكل هؤلاء؛ بشرط الاحتكام إلى الموهبة والجودة. ولكنَّ المانعَ الحقَّ هو احتكار هذه الأسماء لسوق النشر المصرية؛ فلا يستطيع أيُّ أديبٍ أو باحثٍ؛ مهما كان علمه وأدبه؛ طَرْقَ أبواب مكتبة الأسرة بحريةٍ وتقديم عمله للجنة الفحص بلا واسطة؛ تلك اللجنة الملاَّكي؛ لِشِلَّة الوزارة من المحسوبين عليها. أمّا غيرهم؛ من غالبية الشَّعب؛ فلا حقَّ له ولا دور في النشر؛ طالما أنه ليس من أهلها المُقرَّبين. والحكايات في هذا الموضوع الكريه؛ تزكم الأنوف وتُصيب بالسُّعال والسُّل المعرفي.

هيئة الكتاب أمْ هيئة السراب

هم؛ جهاتٌ، وأناسٌ.. يحاولون هدم دولة الأدب والثقافة في مصر باحتكار سوق النشر الحكومي وقصره على طائفة معدودة؛ هم أدباء كل العصور من الآكلين على كل الموائد؛ أياً كان صاحبها. ومن المُطَبِّلين في كل الموالد؛ أياً كان داعيها. والغريب؛ أن عددهم لا يصل إلى الخمسين. ومع ذلك؛ فالجوائز لهم والتكريمات باسمهم والنشر سبوبةٌ على مقاسهم وأوزانهم. فهل يروق ذلك في مصر الجديدة؛ في عهد الرئيس عبدالفتّاح السيسي؛ رئيس المئة مليون، لا الـ(خمسين) محتكراً؟

اكثر قراءة